創生学部で身につく力・2コース化・入試について

1. 創生学部では何を学び、どんな力が身につきますか?

創生学部では、一つの学問分野にとらわれず、学生が自ら定めた目標に従って主体的に学びます。変革が激しく、前例が通用しない時代を生き抜くためには、学問の枠はもちろん、文理の枠をも越えて多様な分野に通じ、どんな環境変化にも怯まず、活きた知と柔軟な論理的思考を武器に社会の課題に立ち向かえる、真の力が必要です。創生学部では、基軸となる専門性に加え、こうしたこれからの社会を生きるうえで欠かせない能力を、データサイエンス、アソシエーションゼミ(令和7年度、現在の基礎ゼミより名称変更)、プロジェクトゼミ、ソリューションラボ(卒業研究)、また1年次から独自に実施するフィールドスタディーズ(対象:創生学修コース)やDXスタディーズ(対象:DX共創コース)等の多彩なプログラムを通じて修得します。

2. 2コース化になったことで今までと一番大きく変わったところはどこですか?

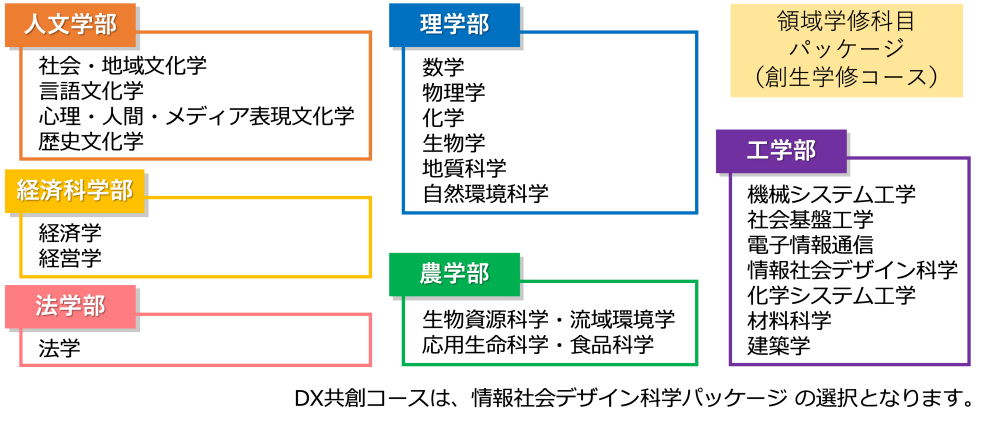

創生学修コースについては、基本的に従来の創生学部の学びの形を継続します。一方、DX 共創コースは課題発見・解決や価値創造に向けて主に DXやデジタル関連ツールのしくみ理解や活用スキルなどを中心に学修します。このため、領域学修科目パッケージの選択について、創生学修コースでは 21 のパッケージから選択できますが、DX 共創コースでは全ての学生が「情報社会デザイン科学パッケージ」を選択します。

また、創生学修コースは、データサイエンスと実践英語(P.A.C.E.)については選択をしますが、DX共創コースは、データサイエンスを履修します。ただ、創生学修コース・DX共創コースについては課題の発見・解決や価値創造という目標は共通でアプローチが異なる、ということですので、ゼミ活動やラボ活動など、両コースの学生が協働して学ぶ場面も多くあります。

3. 一般選抜(前期日程)の理系型・文系型は、それぞれ定員が別に決まっているのでしょうか?

一般選抜(前期日程)では、創生学修コース・DX共創コースとも入試の理系型・文系型で定員を分けてはいません。合計得点等をもとに選抜しますので、得意な方の型を選択して受験してください。なお、個別学力検査の問題内容は、理系型・文系型とも同一です。また、入試の理系型・文系型によって、入学後の学修が縛られることはありません。理系型の入試で入学し、文系の領域を専門とすることもできますし、その逆も可能です。

4. 創生学修コース・DX共創コースはどの時点で決まりますか? また後で変更はできますか?

創生学修コース・DX共創コースについては、出願の時点で一方を選択いただきます。一般選抜(前期日程)の場合は、DX共創コースと創生学修コースの2つのコースに順位を付けて出願することが可能です。入学後にコースを変更することはできません。

5. 総合型選抜において理系型で受ける場合であっても、前期試験のように DX共創コースと創生学修コースの2つのコースに順位を付けて出願することは可能でしょうか?

いいえ。総合型選抜は本来的には⾃⼰推薦であり、2コース順位づけての選抜は趣旨に沿わない⾯があります。どちらかのコースを専願として出願していただくため、2つのコースに順位を付けて出願することはできません。

創生学部での学びについて

6. 入学時には、何か取り組みたい課題やテーマが決まっていないといけないのでしょうか?

特に決まっている必要はありません。ただし、受け身で与えられた課題をこなせばよいという意識ではなく、いろいろなことに興味関心を持ち、自分から積極的に動いて学んで行くという意識は持っていていただけると良いと思います。入学時にまだ明確に決まっていなくても、さまざまな課題やテーマに触れることができるような授業を1年次から履修しますので、その中で自分が取り組む課題などを見つけていくことになります。

7. 創生学部は,「地方創生」などのテーマを中心とした文系の学部なのでしょうか?

いいえ、「地方創生」を中心とした文系志向限定の学部ではありません。創生学部の名称は、新潟大学の教育理念である「自律と創生」に由来しています。創生学部は、理系・文系を問わず、4年間の学びの中で確かな自分を創りあげることを目指す学部です。もちろん「地方創生」「地域創生」も、現代社会における重要な課題の一つですので、そういった課題に取り組む学生も歓迎しますが、同様に「環境」や「科学技術」、「教育」、「情報」、「エネルギー」、「農業」など、文系理系問わずさまざまな課題に関心を持つ学生も歓迎します。

8. 広く学ぶということは、逆に学びの深さは他学部学生に比べて劣るでしょうか?

いいえ、決してそのようなことはありません。目的意識を持って主体的に学ぶ姿勢があれば、自ずと知識は深まっていきます。特に課題解決型学修を通じ、自分事として実践を伴って得られる知は定着しやすく、後々組み換えて活用できる生きた知となります。他にも論理的に考える力、データの取り扱い、資料調査能力、問題への柔軟な思考やアプローチ、協働力、コミュニケーション力、プレゼン力、壁に直面した際の姿勢など、社会で活躍するために必要な基礎力全般が身に付きますし、これらは狭い専門性を超え、これからの時代を生きる上で必要な、幅広でしなやかな専門性の獲得に向けて強力な武器となります。また、卒業後にさらに深く研究を進めたい場合には、新潟大学もしくは他大学への大学院進学も十分可能な専門知識を修得できます。

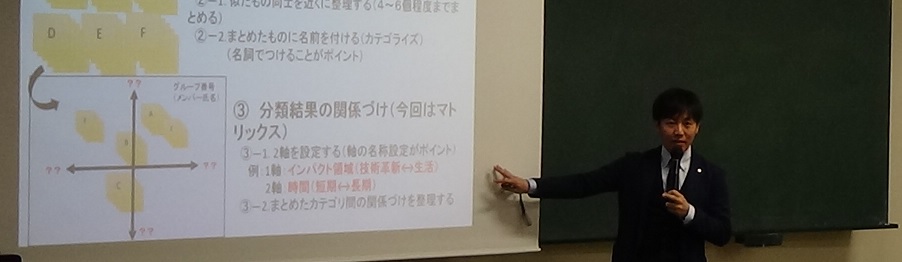

9. 課題の発見方法について教えてください。

社会課題についてあまり考えたことがない人も、最初は大上段に構えずにまずは身近な気づきや問題意識を持つように心がけることが大切です。また、普段からなぜ?どうして?等と感じた疑問を軽く受け流さず、調べたり人に聞いたりする習慣を持つと良いと思います。自身の興味関心でカバーする範囲はもちろん、それを超えたなるべく広い視野で人や社会、自然を普段から観察してみてください。

10. コミュニケーション能力向上のためグループワーク形式の講義が比較的多いそうですが、苦手なのでついていけるか不安です。

社会に出れば否応なく組織やチームでの活動が求められ、他人とのコミュニケーション能力は欠かせません。創生学部では、このような能力を涵養することを目指しているためグループワーク形式の講義を多めに導入していますが、少人数教育で教員がしっかりサポートしますので、グループワークが苦手な方でも大丈夫です。

11. 文転・理転は可能でしょうか?

入学後にご自身が定める「課題」に取り組む上での必要性の問題です。(特に理転の場合)高い学修意欲と努力が求められますが、その覚悟があれば十分に可能です。大学では同じ科目を1年生と4年生が履修する場合もあります。長い人生において、高校での履修履歴で将来のキャリアが狭められたり制限されたりするのは理不尽というものです。創生学部では、自らの興味関心に沿う形で入学後に新しいキャリアデザインが可能です。卒業生には文系で入学後、理系の大学院へ進学した例も複数あります。

12. 新潟大学で導入されている全学分野横断創生プログラム(NICEプログラム)との違いは何ですか?

創生学部以外の他学部の場合、マイナー(新潟大学での呼称でいわゆる副専攻のこと)で何を学ぶかは選ぶことができますが、メジャー(同、いわゆる主専攻のこと)は入学時点で決まっています。主として学ぶ内容については、入学した学部の履修規程に沿って与えられていくことになり、その空いた時間に聴講可能なマイナー科目が開講されていれば、選択可能になる仕組みです。

一方、創生学部では、主に学ぶ内容を自分でデザインする点が大きな違いです。創生学修コースでは、自ら設定する課題にアプローチする際に軸となる、メジャーに相当する領域学修科目パッケージを入学後に選択することになります。この軸に自由選択科目等を組み合わせ、学生個々にオリジナルなカリキュラムを組むことができます。

なお、DX共創コースの場合はデータやデジタル技術を軸に課題にアプローチすることになりますので領域学修科目パッケージは情報社会デザイン科学パッケージに固定されますが、その場合でも技術面を軸に社会をデザインするという広い枠組みの中で、自由度の高いテーマ設定が可能です。

また、設定した課題に対し、既存の学問分野にとらわれることなく、必要な知やスキルに対して目的意識を強く持って修得しながら、自分事として探究や解決に取り組むプロセスを学ぶことそのものが、創生学部におけるメジャー(いわゆる主専攻)である、と言うこともできます。

講義・領域学修科目パッケージ・卒業研究について

13. データサイエンス概説が必修となっていますが、何を学びますか?

現代社会で求められるデータリテラシーとして、不確実性を含む多数のデータから一定の確実さをもった判断をする手法や、データから有用な知見を抽出し、本質を理解して判断に役立てるための基礎、さらに社会/自然現象と数理モデリングなどの社会応用を学びます。また、データを適切に扱うための倫理や法規面についても学びます。基礎的な数学の知識は必要ですが、むしろ統計学に特有の考え方をしっかり修得することが重要です。自信がない場合は、実際にExcelを用いてデータを操作しながら実践的に学ぶデータサイエンス概説演習が並行して開講されますので、こちらを受講することをお勧めいたします。

14. 数学や理系科目が弱くても DX共創コースでやっていけますか?

数IIIや物理、化学等に関する知識は、もちろんあって損にはなりませんが、それ以上にデータやデジタルの世界に興味関心があり、新しいこと、未知の世界への好奇心があることが重要です。

15. 数学のリメディアル科目(導入的内容を行う科目)はありますか?

はい、あります。創生学部は学生が興味関心に沿って主体的に学びを創っていく文理融合型の学部です。Q&A11では文転・理転も覚悟があれば可能と回答しておりますが、やはり特に文系選択だった学生が急に理系の授業を受けるのは負担が大きいと思われます。そこで主に数III未履修者を対象に、教員がサポートしながら学生同士で数IIIの内容を中心に学び合う「ベーシック数学ゼミ」を開講します。DX共創コースでデータやデジタルに興味があるけど数学が不安、創生学修コースで文系だったけど将来は理系分野に進みたい、また今後専門的な学修を進める上で数理面の力が不足しているように感じる、といった多様なニーズに応えます。

16. 創生学修コースでは、入学後にデータサイエンス実践と実践英語(P.A.C.E.)のどちらかを選ぶとのことですが、学生はどのように選んでいますか?

人それぞれです。社会では情報化・国際化が進んでおりデータも英語も両方必要となることが多いので、どちらがより手厚いサポートを受けながら学修を進めたいか、また3年次以降の研究や卒業後のキャリアパスを見据えて、どちらがより自らの成長の糧となり得るか、という点が判断基準になります。これまでの実績では、例年データサイエンス実践が65%程度とやや多くなっています。なお、DX共創コースの学生は自動的にデータサイエンス実践を選択することになります。

17. アソシエーションゼミ(現在の基礎ゼミ)は5つのテーマから 4 つ選ぶ、ということでしょうか?

アソシエーションゼミについては、希望ではなく割り当てになります。半年ごとにテーマやメンバーが変わり、2年間で4テーマが割り当てられることになります。

18. 創生学部で学べる専門領域には、どのような種類があるのでしょうか。また、どの領域を専門にするかはいつ決まるのでしょうか。希望通りに選択できるのでしょうか?

課題に取り組む上でも他者と協働する上でも、自分の強みとなる「軸」をしっかりと持つことは不可欠です。その専門軸を確立するため、創生学修コースでは2年次に21の領域学修科目パッケージの中から1つを選択することになります。この21の中には、新潟大学の理学部・工学部・農学部・人文学部・法学部・経済科学部の6学部で学べる領域が一通り含まれています。

どの領域を選ぶかは、原則的に学生の希望に沿った形で決定されます。極端に人数の偏りがある場合に限り、個別面談や1年次の成績等をもとに調整を行う場合もあります。万が一、希望通りにならなかった場合でも当初希望していた領域の学修が全くできないわけではありません。関心がある授業等については、自分の専門領域に縛られずに積極的に履修していただきたいと思います。

なお、DX共創コースの場合はその性格上、21の領域学修科目パッケージの中の1つ、「情報社会デザイン科学パッケージ」を軸として領域学修を履修します。

19. 専門に関する領域学修科目パッケージの授業は、創生学部の学生向けに独自に開講されるものなのでしょうか。それとも他学部の学生と同じ授業を履修するのでしょうか?

専門に関する授業は、創生学部のみを対象に開講されるわけではなく、原則的に他の学部で開講されている授業を履修します。たとえば、工学系の専門分野を学ぶ場合は、工学部の授業を工学部の学生と一緒に履修することになります。そのため既存の学部と同じ内容、同じレベルの学修をすることが可能です。

20. 領域学修科目パッケージの選択後は、それぞれのパッケージを提供する学部に移行するということですか?

いいえ、そうではありません。卒業まであくまでも創生学部の所属となります。3年次のプロジェクトゼミ、4年次のソリューションラボ(卒業研究)も、創生学部のリテラシー担当教員の研究室に所属して行います。研究室では、異なる領域パッケージを選択し、異なる分野の知識やスキルを学んだ学生が集って学ぶことが日常的に行われます。そうした環境で学ぶことで、狭い専門分野に閉じこもることなく、普段から自分とは異なる見方、考え方に触れ、様々な角度から議論や意見を交換することで、自然と視野を拡げていくことができます。

21. 創生学部はどのような領域を専門とする教員がいるのでしょうか?

創生学部は、既存の多くの学部とは異なり、多様な専門分野を持つ教員が担当します。担当教員が専門としている分野の一例を挙げてみても、量子科学、宇宙物理学、生態学、植物栄養学、水圏生物行動学などの自然科学系のものから、教育学、教育心理学、社会学、政治学、経営学、公法学、心理学、科学技術史、食文化・地域研究学などの人文社会科学系のものまで、多岐に渡ります。

もちろん、創生学部で学べる領域は教員の専門分野に縛られることはないため、ここで挙げたものに限るわけではありません。新潟大学全体の資源を活用しながら教員の専門性の枠を超え、創生学修コースの場合、21の領域学修科目パッケージの中から一人ひとりが自分で選んだ領域を中心に学修を進めて行くことになります。前述の通り、DX共創コースではその性格上、21の領域学修科目パッケージの中の1つ、「情報社会デザイン科学パッケージ」に固定されます。

22. ソリューションラボ(卒業研究)の種類は、先生の人数分だけあるのですか?

創⽣学部の教員には、リテラシー担当教員(創生学部の必修科目・選択必修科目を担当する教員)と、領域担当教員(領域学修科目パッケージ関連の科目を担当する教員)がおりますが、現在ソリューションラボは、准教授以上のリテラシー担当教員が担当しています(2024年度10ラボの開設)。

23. 卒業研究のテーマ選びは、創生学部に所属する教員の研究内容に制限されるのでしょうか?

いいえ。3年次のプロジェクトゼミ、4年次のソリューションラボ(卒業研究)のテーマは、あくまで学生が自身の興味関心に沿って設定します。これは他学部にはない、創生学部の大きな特徴です。教員はサポート役で、学問体系全体を俯瞰した方向づけや論理的な思考法、データ・研究資料等の扱い等、教員個々の専門性を背景とした「研究の進め方」についての指導を行います。

より専門的な知識を必要とする場合は、理、工、農、人文、法、経済科学各学部と創生学部のパイプ役を果たす領域担当教員を通じ、他学部の教員の助言や指導を仰ぐケースもあります。

資格・進路・学位について

24. 教員免許や資格の取得は可能でしょうか?

創生学部では教員免許の取得はできません。教員免許を取得することが主目的の場合には、課程認定を受けている学科などを目指していただいた方が近道と思います。また資格の取得についてですが、創生学部は通常の学部と異なり学生自身が4年間の学修目標を定めて自由度の高い学びを進める形です。逆に言えば学修内容が固定されていないことから、この学部の卒業により取得できる資格等は設定されておりません。もちろん、個人で受検可能な資格等については取得可能です。

25. 卒業後の進路について教えて下さい。

本サイトの「卒業生の主な進路先」をご覧ください。創生学部で学び多様な視点での課題発見・解決スキルを修得した人材は、あらゆる場面で今後ますます必要とされていくでしょう。社会を牽引するリーダー、新たな価値を創造するクリエーター、革新的な開発に取り組むエンジニア、複数の専門領域からアプローチできるリサーチャーなどの人物像の育成が目標です。民間企業、公務員、研究者、起業家等、国内外問わず活躍の場は広がっています。

26. 大学院への進学も可能ですか?

はい、4年間しっかりと学修を進めていくことで、大学院進学ももちろん可能です。本サイトの「卒業生の主な進路先」にある通り、多数の進学実績があります。領域学修科目パッケージ等で学んだ専門領域に合わせて、他の学部の場合と同様、新潟大学もしくは他大学の大学院に進学することが可能です。DX共創コースについては来年度開設のコースであり進路に関するデータがありませんが、大学院に進学してよりスキルを高めることは大いに期待されます。

27. 卒業時に取得できる学位は何ですか?

創生学修コース・DX共創コースとも、「学術」(Bachelor of Arts)となります。