業績の概要

創生学部の金子紘之特任准教授が参画する研究プロジェクトが、最先端電波望遠鏡であるアルマ望遠鏡を用いて、私たちの住む天の川銀河の外縁部を観測し、これまで発見されていなかった新しい原始星(星の赤ちゃん)を発見しました。さらに、発見した原始星から南北方向に秒速50km以上の高速で分子のガスが噴出していることを明らかにしました。太陽系から遠く離れた天の川銀河の外縁部で産まれた原始星から噴出されている分子ガスを発見したのは、世界で初めてのことです。

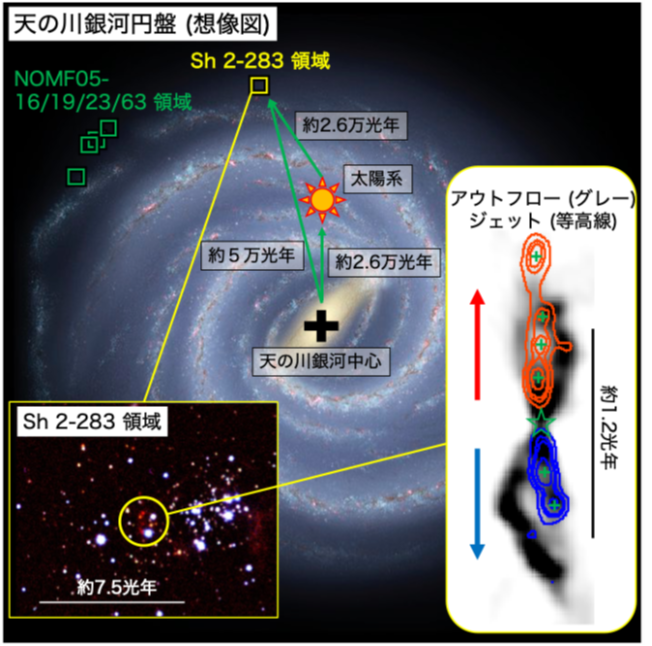

図:本研究で発見された原始星があるSh 2-283領域と太陽系の天の川銀河内での位置関係。Sh 2-283領域の赤外線3色合成画像(左下: 赤が2.16μm, 緑が1.65μm, ⻘が1.22μm, UKIDSS サーベイより)。アルマ望遠鏡で観測した結果、原始星から一酸化炭素分子ガスが南北方向に噴き出している(アウトフロー、ジェット)ことがわかりました(右下)。

右下の図の緑色の星記号は原始星の位置を、十字記号は噴出されている分子ガスの塊の位置を示しています。

クレジット:R. Hurt/NASA/JPL-Caltech/ESO

「天の川銀河の外縁部」とは天の川銀河の中心から約5万光年離れた場所で、太陽系の近くとは異なる環境を持つことが知られています。。太陽系は天の川銀河の中心から約2万6000光年離れていますので、この原始星は太陽系よりも2倍ほど銀河の外側に位置していることになります。今回の発見は、これまで謎に包まれていた天の川銀河内の多様な環境における星が生まれる過程の普遍性を理解する上で大きく貢献することが期待されます。

金子紘之先生のコメント

「この研究では、主に観測したデータの画像化を担当しました。地球から遠く離れた原始星からとどく電波はとても弱いため、非常に繊細なデータ処理が必要です。処理方法を工夫したことで、従来法よりも高品質な画像を得ることができ、この発見につながりました。星がどのように生まれるか、は天文学の大きな謎の一つです。この研究からその謎を解き明かすヒントが得られたのではないかと考えています。」

研究成果の詳細

新潟大学「天の川銀河の辺境で星誕生の息吹を発見 - これまで謎に包まれていた天の川銀河における星形成の普遍性に迫る -」